Fall Herbst 2025

Beschreibung:

Die 71jährige Patientin stellt sich auf Überweisung zur MRT vor: “Schmerzen und Schwellung der linken Hand. Abklärung”.

Welche Diagnose würden Sie stellen?

Zur Beurteilung liegen vor:

T1 cor,

T2 TIRM cor,

T2 FS ax,

T1 FS KM cor,

T1 FS KM ax.

Wir benutzen zur Präsentation der DICOM Bilder den Berlin Case Viewer und danken Prof Dr. Kay-Geert Hermann, Berlin für die Überlassung.

Die Diagnose des Herbstfalls 2025:

Psoriasis Arthristis (mit Tendovaginitis und Daktylitis)

Norbert Keune, Bad Kreuznach

hat die Diagnose korrekt gestellt und wurde aus den richtigen Einsendungen ausgelost. Herzlichen Glückwunsch!

Es wurden neunundzwanzig Einsendungen gezählt. Ein sehr, sehr schönes Ergebnis. All denen großer Dank, die sich die Zeit genommen haben, den Fall sich anzuschauen und eine Diagnose zu wagen.

Wir hatten Ihnen eine MRT der linken Hand mit nur sehr wenigen klinischen Informationen zur Verfügung gestellt: „

Die 71jährige Patientin stellt sich auf Überweisung zur MRT vor: “Schmerzen und Schwellung der linken Hand. Abklärung”.

Mehr war nicht. Die Patientin war schon lange aus der Praxis weg, als die Untersuchung befundet werden musste.

Nur drei richtige Diagnosen, das ist nicht viel. Die zudem einmal gestellte Diagnose „Arthritis und Tendovaginits aus dem Rheumatischen Formenkreis“ kann aus unserer Sicht ebenfalls noch als richtig gewertet werden, aber ein Zusatz´“atypisch für RA – eher passend zu Psoriasisarthritis“ wäre aus unserer Sicht für den Zuweiser sehr hilfreich.

Aber was ist mit den anderen Diagnosen?

Startpunkt ist wie immer eine korrekte Beschreibung der wesentlichen MRT Befunde.

Die wesentlichen MRT Befunde?

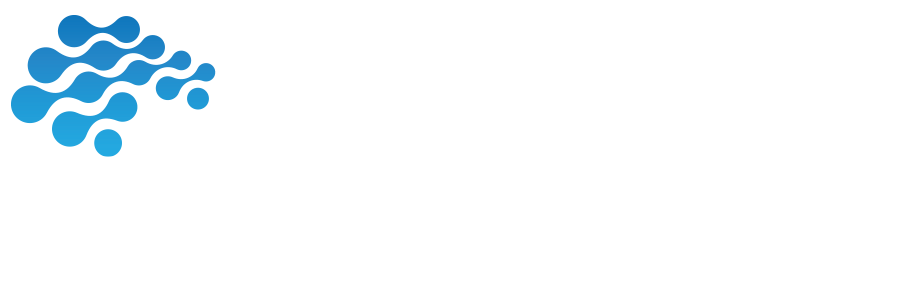

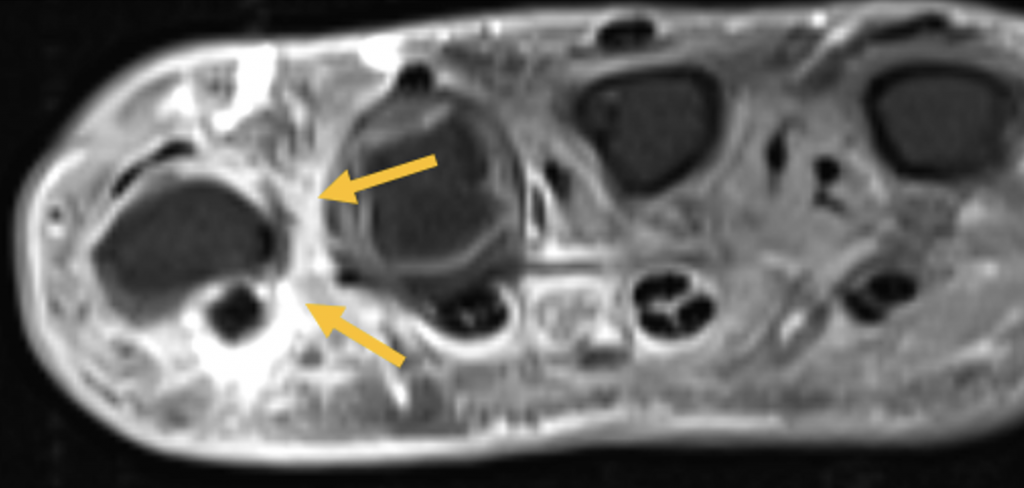

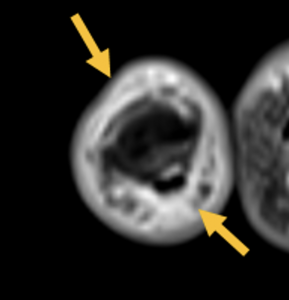

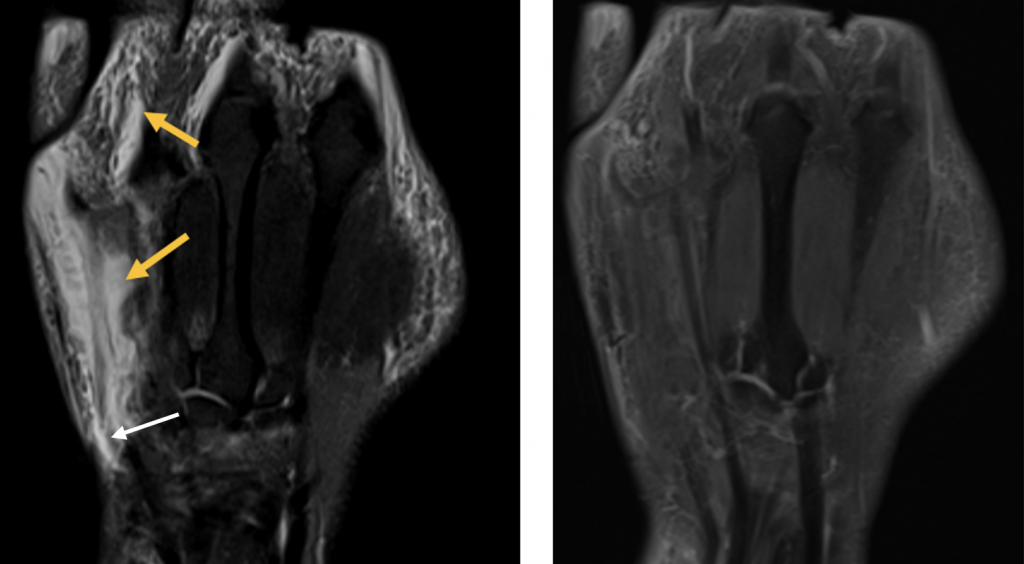

- Ausgeprägte Tenosynovitiden, v.a. der Flexorensehnen (Pfeile) (T1 FS KM)

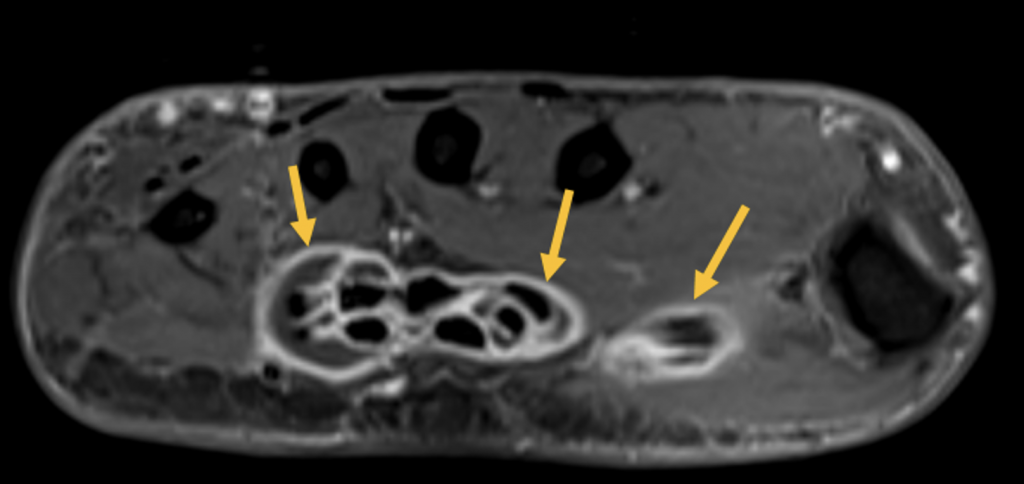

- Erosion oder kleine Zyste im MC-5 Köpfchen (kurzer Pfeil) und Knochenmarködem im Os hamatum (langer Pfeil) T1 FS KM

- Synovitis der MCP D5, PIP und DIP Gelenke D5 (Pfeile) (T1 FS KM)

- Diffuses Weichteilödem entlang des 5. Strahles mit korrespondierender KM- Aufnahme (Pfeile) (T1 FS KM)

- Zusätzliche diffuse ödematöse Veränderungen im Subkutangewebe der gesamten Hand (Pfeile) mit fehlender oder nur sehr wenig korrespondierender KM Aufnahme

Conclusio: Warum die Diagnose „Psoriasisarthritis“ gestellt werden kann.

- Diffuses Weichteilentzündung eines ganzen Strahls – hier ist hauptsächlich der 5. Strahl betroffen, vereinbar mit einer klassischen Daktylitis

- Weitgehend unauffälliger Carpus

- Der Hamatumbefund ist vereinbar mit einer Osteitis im Rahmen einer entzündlichen Erkrankung

- Diffuse ausgeprägte Tenosynvitiden

- Die zusätzlichen subkutanen ödematösen Veränderungen nehmen weitgehend kein KM auf und sind somit als unspezifisches Ödem zu werten und nicht als Entzündung.

Was in unserem Fall fehlt ist die klassische Enthesitis (an der Hand im MRT oft nicht einfach zu diagnostizieren) und periostale Veränderungen. Auch osteoproliferative Veränderungen sind im MRT oft schlechter beurteilbar als im Röngtenbild

Anmerkungen zu den eingesandten Diagnosen. Warum ist es keine ….

- Phegmone der Hand.

Diese Diagnose war mit Abstand der Spitzenreiter mit 9 Einsendungen. Gegen diese Diagnose sprechen folgende Überlegungen:

Es ist richtig, dass die subkutananen Ödeme sehr ausgeprägt sind und in unserem Fall sehr auffallen. Entscheidend ist jedoch: Sie zeigen keinerlei KM Aufnahme, was bei einer Phlegmone der Fall wäre. Auch die Fokussierung auf nur einen Strahl wäre äusserst ungewöhnlich für eine Phlegmone. Zudem : Warum sollte eine Phlegmone eine Osteitis hervorrufen?

- Rheumatoide Arthritis (n= 5 Einsendungen)

Die RA ist natürlich eine solide Differentialdiagnose, aber der Weichteilbefall eines Strahls („Daktylitis“) und die weitgehende Aussparung des Carpus und v.a. der distalen Ulna sind atypisch für eine RA. Eine RA macht keine Daktylitis, kann aber durchaus ausgeprägte Tenovaginitiden zeigen.

- “Tenovaginitis” (n= 7 Einsendungen)

Dies ist keine Diagnose sondern eine Zusammenfassung der Deskription. Ja, der Befund ist korrekt – es liegt eine kräftige Tenovagintis der Flexoren vor. Es ist allerdings wichtig, dass wir uns (soweit es möglich ist) festlegen, was aus unserer Sicht die Ätiologie der Befunde betrifft. Nur die einzelnen Befunde zum Oberbegriff „Tendovaginitis“ zusammenzufassen hilft Niemandem.

In die gleiche Kategorie gehören Einsendungen mit der Angabe “Reaktive Synovialitis” oder „inflammatorische Bursitis“

Zusammenfassung.

Dies ist einer der Fälle wie sie in der Praxis nicht selten vorkommen: Ohne relevante klinische Information, kein Labor, die Patienten stehen zur eigenen klinischen Beurteilung aus Zeitgründen nicht mehr zur Verfügung oder – schlimmer – ein Einfliessen klinischer Befunde in die Bewertung der MRT wird gar nicht mehr aus Gründen der “Effektivität” angestrebt.

Trotz dieser ungünstigen Umstände ist im vorliegenden Fall die Diagnose anhand der Analyse der Befallsmusters der einzelnen Befunde möglich.

Prof. Dr. Frank Roemer/Prof. Dr. Klaus Bohndorf

Literatur:

- Polachek A, Furer V, Zureik M, et al. Ultrasound, Magnetic Resonance Imaging and Radiography of the Finger Joints in Psoriatic Arthritis Patients. Rheumatology (Oxford, England). 2022;61(2):563-571. doi: 10.1093/rheumatology/keab272

- Mathew AJ, Østergaard M, Eder L. Imaging in psoriatic arthritis: Status and recent advances. Best Pract Res Clin Rheumatol 2021;35(2):101690. doi: 10.1016/j.berh.2021.101690.